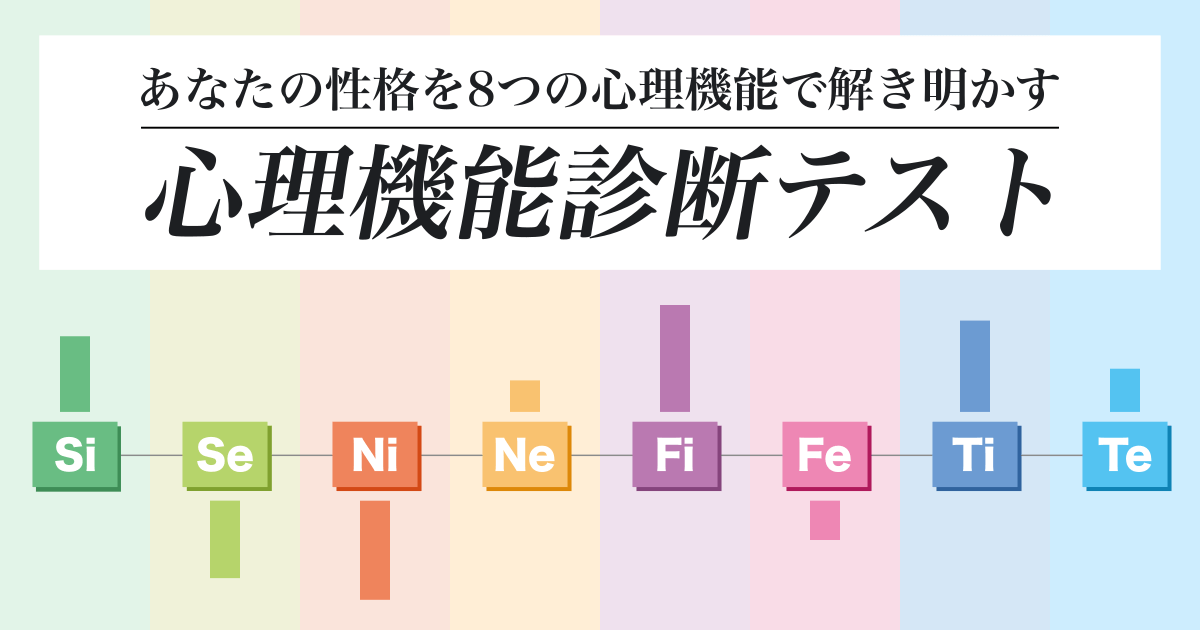

心理機能は、心理学者ユングによって提唱された人間の精神構造を説明する仕組みです。8つの心理機能の程度の大きさによって、どのような性格であるかを知ることができます。50問の質問に答えて、あなたの性格に対する理解を深めましょう。

心理機能とは、スイスの心理学者カール・グスタフ・ユングが提唱した、人間の精神構造における基本的な認識・意思決定の仕組みを説明する理論です。MBTIやソシオニクスなどの理論のもとにもなっています。ユングは個々の人がどのように世界を認識し、意思決定をするかに影響を与える8つの心理機能を定義しました。これらの機能は、「思考」「感情」「感覚」「直感」の4つの主要な機能を外向的と内向的に分類することで、8つに細分化されます。

この8つの心理機能は、各個人が世界をどのように理解し、判断するかに直接影響を与えます。例えば、キャリアの選択や対人関係の形成、問題解決のアプローチなどで重要です。自身の心理機能を理解することで、自己理解が深まり、他者とのコミュニケーションの向上や効果的な意思決定が可能になります。

スコアが高い心理機能は、あなたが無意識に頼っている「思考・判断のパターン」を表しています。Ne(外向的直観)が高い → 新しいアイデアや可能性を探すのが得意、Fi(内向的感情)が高い → 自分の価値観を大切にし、物事を内面で判断する傾向が強いなどです。これは「強み」であると同時に、「無意識に使いすぎて偏るリスク」もあるため、バランスを意識することが重要です。

スコアが低いからといって、その機能が“できない”わけではありません。単に日常生活や思考の中であまり使っていないというだけです。必要に応じて意識的に使うことで、補助的な力として発揮できる場合もあります。「低い=欠陥」ではなく、「伸びしろ」と考えてください。

高い機能が2つ以上ある場合、それらのバランスや相互作用も重要です。Ne+Ti → 柔軟な発想+理論構築に強みがある知的探求タイプ、Se+Te → 行動力と現実処理能力に優れ、実務・リーダー業に向く、など。反対に、内向的な機能だけが強い/外向的な機能だけが強いなどの偏りがある場合は、「行動」と「内面」のバランスに注目すると自己理解が深まります。

例えば、Te(外向的思考)が非常に高い人は、効率重視が行きすぎて他者の感情を見落とすことがあります。Fi(内向的感情が強すぎる人は、自分の価値観に固執しすぎて周囲との摩擦が起こりやすいといえます。自分の心理機能の「癖」を客観的に把握し、あえて低めの機能も意識的に取り入れることで、人間関係や意思決定の幅が広がります。

心理機能は、私たちが情報をどう受け取り、どう意思決定するかを左右する「心のレンズ」です。診断を通じて、自分がどのように物事を見て・感じ・考えているのかが言語化され、思考の整理や自己理解の深化につながります。

MBTIやビッグファイブなどの表面的な性格傾向とは異なり、心理機能診断は「なぜその行動になるのか?」という根本のメカニズムにアプローチできるのが特長です。

自分とは異なる機能の使い方を知ることで、価値観や考え方の違いに対して理解と許容が生まれ、人間関係における摩擦の軽減や対話の質の向上にもつながります。

本診断はあなたの心理傾向を測るものであり、人格や価値を断定するものではありません。状況や環境、人生経験によって心理機能の使い方は変化することがあります。

スコアが高いからといって万能ではなく、偏りがあるほど「見落とし」や「過剰な反応」に陥るリスクも。低い機能にも大切な役割があり、意識することでバランスを取ることができます。

診断結果に一喜一憂せず、「なるほど、こういう見方もあるか」と柔軟に受け止めましょう。自分との対話、他者との相互理解のツールとして役立てていただければ幸いです。

A. MBTIやビッグファイブは主に「性格傾向」や「行動スタイル」に焦点を当てた診断です。一方、心理機能診断は「情報処理や意思決定のメカニズム」を明らかにするためのもので、“なぜそう考えるのか”という思考の深層構造に注目しています。両者は補完関係にあり、併用することでより深い自己理解が可能です。

A. ある程度は自然なことです。心理機能は固定されたものではなく、環境・体調・最近の出来事などにより意識的に使っている機能が変わることがあります。安定した環境で直感的に回答することで、より正確な傾向が見えてきます。

A. すべての機能を無理に均等にしようとする必要はありません。まずは自分の得意な機能を理解し活かすことが大切です。とはいえ、偏りが大きい場合は低い機能にも少し意識を向けることで、バランスが整い、人間関係や意思決定の幅が広がります。

A. はい。心理機能の傾向を理解することで、自分が得意とする情報の扱い方や判断スタイルが明らかになります。これは仕事の進め方や向いている環境の把握に役立つため、キャリア選びや転職時の自己分析にも応用できます。

A. 完全な判断は難しいですが、会話の傾向・問題解決の仕方・価値観の表現の仕方などに注目すると、ある程度推測できます。診断を通じて他者の機能傾向に理解が深まることで、すれ違いや衝突の原因を防ぎ、より良い関係構築が可能になります。